江戸東京の歴史文化資源を活かした観光まちづくりの推進

江戸の地形と町割り

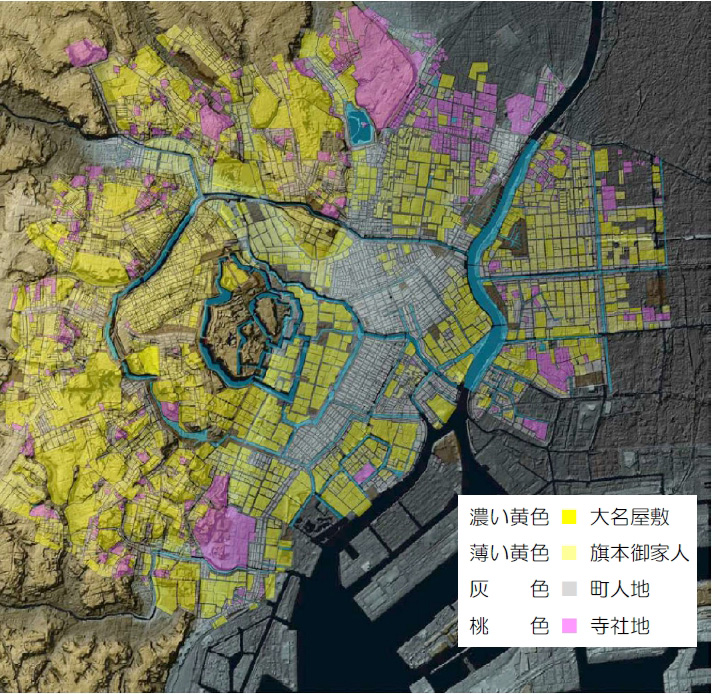

東京の生態系や自然条件は、江戸城が湾を見はらす武蔵野台地の突端にあり、東に水路が巡る下町、西に緑の多い山の手は起伏が多く、丘と谷が創りだすダイナミックな大地の上に、遥か遠く、この台地に人類が住みはじめ東アジアとの活発な交流時代を経て、人々は自然と一体となり弛まぬ時を連綿と重ね、近世江戸から近代へと世界に類を見ない江戸東京の歴史文化を創ってきたのではないでしょうか。(江戸城・城下町ルネッサンス4号より一部抜粋)

江戸東京の街並みの特性

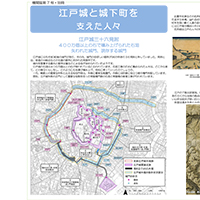

現代と江戸の街区

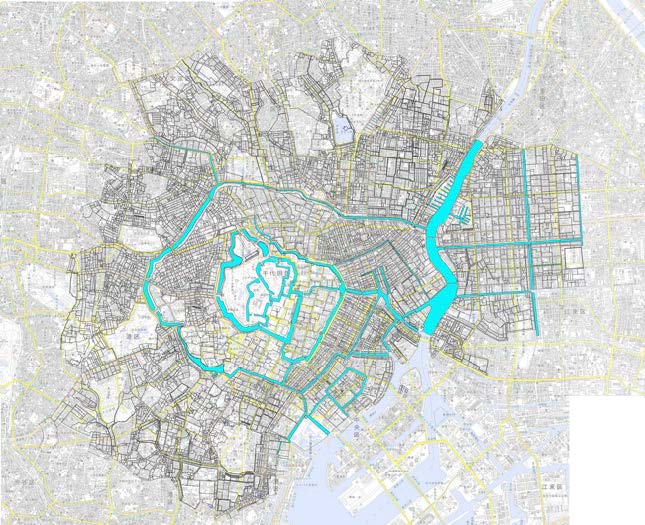

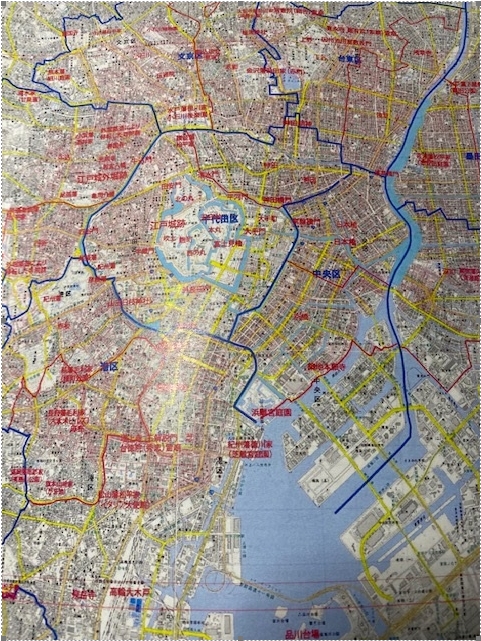

下図は、現代の主要道を黄色に着色し、江戸と現代の街区を比較した図です。江戸城の城門(田安・半藏・外桜田・常盤橋・神田橋)から放射状に延びる旧街道は、現代の道であり街区の多くは、江戸時代以来のものであることがわかります。

江戸東京の地域特性と江戸城

江戸・東京の街並みは、江戸時代の江戸城跡(内堀と外堀)を中心に街区が形成され、近代以降、旧江戸城は皇居となり、大規模な大名屋敷など、武家地跡は役所や大学、邸宅地となりました。日本橋を代表とする町地は、現在も商業地として受け継がれ、多くの寺社は今も残り、城下町を伝えています。江戸城下町の範囲は、四里四方(約16km)といわれ、巨大城下町を形成していました。そのため、それぞれの地域で特有の歴史文化遺産が分布しているのが確認できます。

江戸城・城下町 地域別(区別)の歴史文化資源分布

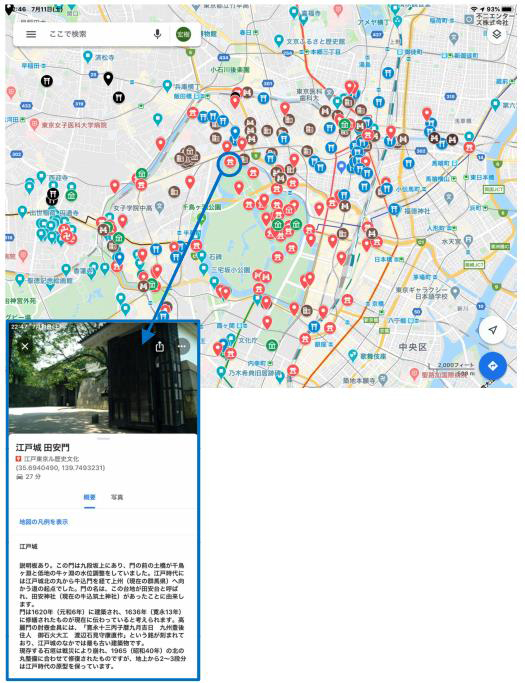

特別史跡江戸城跡は、皇居と城跡が併存し、四季折々の自然にも囲まれています。自然と一体となった、世界にも類のない雄大で美しい城郭を形成し、世界遺産にも十分に匹敵すると云われています。櫓、石垣やお濠、城門や天守台の遺構、失われた本丸御殿などの歴史文化資源の痕跡も窺われます。

天下の府 江戸城・城下町の広範囲に多くの歴史文化遺産の痕跡が分布しています。

東京の近年の再開発で歴史文化資源が失われ、自然環境や歴史性が失われていく危機感がある中、分布図の御府内(8区)では、高度化した都心の再開発が激しい地域も多数の歴史文化資源が分布していることが良く解ります。しかしながら、それら実像は群としての全体像として「見える化」には至っていない現状にあるといえるでしょう。

「江戸城・城下町ルネッサンス」第20号 2025年4月

第20号 (特別記念号・永久保存版):当財団の創設者である会長小竹直隆さんがご逝去されました (PDF)

続きを読む関連する活動主体等(リンク)

当会の活動と関連のあるリンク集です。

続きを読む設立3周年記念 シンポジウム・パネルディスカッション 動画

財団設立3周年特別記念シンポジウム&パネルディスカッションの模様を3部に分けて配信しております。

続きを読む理事長プロフィール

理事長ご挨拶

理事長特別メッセージ

江戸東京歴史文化ルネッサンス・プラットフォーム(Platform)

東京の生態系や自然条件、江戸の地形と町割り

天下の府 江戸城・城下町歴史文化遺産の分布図等

入会のご案内

当会の事業の目的や活動の趣旨に賛同し、ご入会戴ける方を募集しています。ご入会を心よりお待ちしております。

続きを読む第16回 セミナー 2023年10月14日【アーカイブ配信あり】

講演テーマ:「今に残る江戸から明治の激動期の写真」開催案内 (PDF) 講師:岡塚 章子 様(写真史家 江戸東京博物館 学芸員)江戸から明治に移る激動期、江戸城等の栄華の...

続きを読む一般財団法人 江戸東京歴史文化ルネッサンス 定款

続きを読む

「江戸城・城下町ルネッサンス」第19号 2024年10月

第19号 (2024年10月29日)本誌:「歴史と伝統文化、水辺の美しさある世界遺産を目指す江戸城再生」 (PDF)第19号 別冊(特別企画):当会の運動展開 2...

続きを読む「江戸城・城下町ルネッサンス」第18号 2024年3月

第18号 (2024年3月25日)本誌:新理事長ごあいさつ「よみがえれ 江戸城」 (PDF)第18号 別冊(特別企画):特別企画 会長・理事長 特別対談(...

続きを読む会報誌「江戸城・城下町ルネッサンス」

会報誌「江戸城・城下町ルネッサンス」(旧:「江戸城ルネッサンス(再生・活用)」)のバックナンバーを掲載しています。

続きを読む特別史跡等・歴史建造物

江戸城総構え内の歴史建造物や遺構等、水辺や大地調査600箇所から主な歴史文化資源をお伝えします。

続きを読む第15回 セミナー 2023年9月30日【アーカイブ配信あり】

講演テーマ:「かの有名な「江戸図屏風」の謎(本来書いてはいけない)」開催案内 (PDF) 講師:小澤 弘 様(淑徳大学 人文学部 客員教授江戸東京博物館 名誉研究員)最大...

続きを読む今日的意義の検証

江戸東京歴史文化ルネッサンス

法人の目的と事業

今日的意義の検証

会の基本情報

第14回 セミナー(オンライン開催) 2023年2月4日【アーカイブ配信あり】

ZOOMオンライン基調講演「何故、今、水辺の再生か?」講師:法政大学江戸東京研究センター特任教授 陣内 秀信 氏 開催案内(PDF)江戸東京歴史文化のフィールドワークのパ...

続きを読む2024年度 寄付のご案内

何卒、寄付金募金にご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

続きを読むシンポジウム・セミナー・報告会・文化財巡り 等

各回のご案内とご報告を掲載しています。

続きを読む「江戸城・城下町ルネッサンス」第17号 2023年11月

第17号 (2023年11月14日)本誌:近未来の世界遺産を目指す-よみがえれ 江戸城-「公益認定の取得」及び「江戸城全体整備計画の策定」を目指す (PDF) 第...

続きを読む賛助会員規程

続きを読む

2004年 市民団体の創立からこれまでに至る主な活動の歩み

2004年 設立趣意書

続きを読む「江戸城・城下町ルネッサンス」第16号 2023年6月

第16号 (2023年6月2日)本誌:「VISION2032」提言等の活動をさらに推進(PDF) 第16号 別冊1(特別企画):江戸の総鎮守 神田明神 470年間...

続きを読む会の活動

学び & 交流し & 普及する 2024年度事業計画 (pdf) 「江戸城全体構想の策定並びに江戸東京の歴史文化資源を活かした観光まちづくり」の形成に向け...

続きを読む第13回 セミナー(オンライン開催) 2023年1月27日【アーカイブ配信あり】

ZOOMオンライン基調講演「NPOアドボガシー活動入門」講師:特定非営利活動法人セイエン 代表理事 関口 宏聡 氏 開催案内(PDF) アドボガシーとは、政治や経済.社会...

続きを読む会の活動への参加方法

次の世代へ 近未来の日本へ かけがえのない歴史と文化をきちんと繋ぐためにあなたも、この運動に参加しませんか?

続きを読む年度の事業報告等及び監査報告(情報公開)

年度の事業報告等及び監査報告

続きを読む江戸東京の歴史文化資源等

寛永年間(家光)の江戸城本丸 機関紙3号から一部抜粋 「江戸東京の歴史文化ルネッサンス・プラットフォーム・Platform(以下、プラットフォーム・Platform)」は...

続きを読む「江戸城・城下町ルネッサンス」第15号 2022年12月

第15号 (2022年12月23日) 本誌:「VISION 2032」 第一次 提言活動のご報告(概要)(PDF) 第15号 別冊1(特別企画):-VIS...

続きを読む役員等一覧

・一般財団法人 江戸東京歴史文化ルネッサンス役員等一覧(2024年2月好日現在)(pdf)

続きを読む第12回 セミナー(オンライン開催) 2022年10月25日【アーカイブ配信あり】

第12回セミナー(2022年10月25日)「ZOOMオンライン基調講演「江戸の総鎮守(神田明神)と江戸城の深いつながり 神田祭りと江戸文化体験型観光の可能性」講師:神田明神 宮司...

続きを読む「江戸城・城下町ルネッサンス」第14号 2022年 9月

第14号 (2022年9月17日) 本誌:「VISION2032」へ会員・市民の声、有識者の声を活かした提言活動 (PDF) 第14号 別冊(特別企画...

続きを読む第11回 セミナー(オンライン開催) 2022年9月26日【アーカイブ配信あり】

第11回セミナー(2022年9月26日)「ZOOMオンライン基調講演「列島ビジョン2030東京の文化資源を日本各地へ、世界へ」講師:文化資源会議 会長 吉見 俊哉 氏」チラシ(P...

続きを読む「江戸城・城下町ルネッサンス」第13号 2022年 5月

第13号 (2022年5月23日) 「VISION 2032」提言活動へ (PDF) 第13号 別冊:特集号「-VISION 2032に寄せて-」インタビュー...

続きを読む入会・寄付のご案内

第10回 セミナー 2021年6月3日

第10回セミナー(2021年6月3日)「歴史的建築の何を次世代へ伝えるか―現場からの復原思想再構築―」(PDF)

続きを読む定款・規程

定款

賛助会員規程

個人情報保護方針

お問合わせ

続きを読む

「江戸城・城下町ルネッサンス」第12号 2021年12月

第12号 (2021年12月23日) 「2021年12月提言活動をスタートしました。」(PDF:856KB)

続きを読む個人情報保護方針

個人情報保護方針

続きを読む第9回 設立3周年記念 シンポジウム・パネルディスカッション

2020年10月18日

財団設立3周年特別記念シンポジウム&パネルディスカッション

続きを読む「江戸城・城下町ルネッサンス」第11号 2021年6月

第11号 (2021年6月28日) 「江戸東京の歴史文化資源を活かした観光まちづくりに向けてプラットフォーム&Platformプロジェクト・活動のスタート」(PDF:1,...

続きを読む第8回 セミナー 2019年11月16日

文化財巡り(江戸城外濠・江戸から明治へ)

続きを読む「江戸城・城下町ルネッサンス」第10号 2021年3月

江戸東京の歴史文化資源を活かした観光まちづくりプラットフォームの設立へ

ボランティア・役員座談会

第7回 セミナー 2019年8月10日

江戸城本丸御殿のインテリア(意匠)

江戸城CGで復元本写真「よみがえれ!江戸城」(平井聖監修)

「江戸城・城下町ルネッサンス」第9号 2020年11月

財団設立 3周年記念行事 シンポジウム&パネルディスカッション 報告

続きを読む第6回 セミナー 2019年5月25日

文化財巡り(オリンピック・パラリンピックコース)

続きを読む「江戸城・城下町ルネッサンス」第8号 2020年7月

お蔭様で3周年&三つ葉CLOVER

2020年今日的意義の検証

プラットフォーム(Platform)創立

江戸城の価値

第5回 セミナー 2019年3月31日

城巡りの楽しみと江戸城の魅力

続きを読む「江戸城・城下町ルネッサンス」第7号 2020年4月

東京の歴史文化まちづくりに向けて

続きを読む「江戸城・城下町ルネッサンス」第6号 2019年11月

「江戸東京歴史文化回廊」で、大いに議論を重ねましょう

続きを読む「江戸城・城下町ルネッサンス」別冊号 2019年9月

江戸東京歴史文化ルネッサンス事業概要書

続きを読む「江戸城・城下町ルネッサンス」第5号 2019年7月

江戸東京歴史文化回廊・地域の多彩な活動と交流

続きを読む「江戸城・城下町ルネッサンス」第4号 2019年3月

「歴史まちづくり法」の参画を視野に入れて

江戸東京歴史文化ルネッサンス5ヵ年計画の検証

「江戸城・城下町ルネッサンス」第3号 2018年11月

初の本格的な学術調査研究、いよいよスタート!

「江戸城の見える化」セミナー写真特集

「江戸城・城下町ルネッサンス」第2号 2018年7月

市民が支えるまちづくり、歴史文化遺産の見える化と保存・活用

続きを読む「江戸城・城下町ルネッサンス」創刊号 2018年3月

市民の夢と希望と誇りを次世代・未来に繋げよう!

世界に評価される文化遺産を目指そう!

第4回 セミナー 2018年9月10日

(第2回キックオフセミナー)

江戸城の見える化 2

江戸城 大手門

説明 江戸城は三十六見附といわれ「枡形門」とよばれる多くの城門がありました。大手門は、江戸城の正門で、その警護には十万石以上の譜代大名があたっていました。築城当初の門は、...

続きを読む第3回 セミナー 2018年7月21日

(キックオフセミナー)

江戸城の見える化

江戸城 北桔橋門

説明 門の名は、本丸北端に位置し、有事に備えてはね上がる構造の橋があったことに由来します。本丸西側の西桔橋門とともに、本丸を守る重要な城門でした。この地域は、北の丸から本...

続きを読む江戸城 中之門

説明 中之門は、百人番所や大番所とともに本丸護衛のための重要な門となっていました。大番所とともに与力同心が警備にあたりました。そのため石垣は、大半が瀬戸内海沿岸などで採石...

続きを読む第2回 基調講演・報告会 2017年11月30日

江戸城天守再建から本丸御殿の復原等に向けて

江戸東京歴史文化ルネッサンスビジョン5カ年計画

江戸城 大手下乗門

説明 大手門を通って突き当たりの下乗橋までが三の丸で、ここから本丸へ入っていくため、大名の多くは手前で乗物から降りなければならなかった。付近には百人番所や同心番所があり、...

続きを読む江戸城 桔梗門(内桜田門)

説明 江戸城本丸南口の通用門で、本丸へ向かう際には、大手門と並ぶ登下城の門でした。そのため、門の警護は譜代でも6~7万石の大名があたっていました。内桜田門とは、外桜田門(...

続きを読む第1回 基調講演・会員説明会 2017年7月26日

江戸城のお話・江戸城天守再建ルネッサンスの活動

続きを読む江戸城 松の大廊下跡

*説明準備中

続きを読む江戸城 本丸跡

説明 旧江戸城の本丸及び、二の丸・三の丸を中心とした地域は、皇居東御苑にあたる。そのうち本丸約3万4千坪(12万㎡)は、現在芝生となっている。本丸には、天守のほか櫓11棟...

続きを読む江戸城 富士見多聞櫓

説明 寛永17年に多聞櫓が配置されましたが、現在の形とはやや異なります。幕末の万延元年の絵図には現存建物と同じ位置、形状の多聞櫓が描かれています。現在の建物は、安政6年(...

続きを読む江戸城 坂下門

説明 門の名称は、西の丸から低地に降りる坂下にあたることから名付けられました。江戸城西の丸造営直後に築造され、元は木橋が架かっていましたが、現在は土橋となっています。 現...

続きを読む江戸城 天守台

説明 江戸城天守は、慶長11年(1606)の家康、元和8年(1622)の秀忠、寛永15年(1638)の家光という、三代の将軍が代替わりのたびに築き直された、将軍権力の象徴...

続きを読む江戸城 二の丸庭園

説明 二の丸は、将軍別邸や世継ぎの御殿が建てられ、御茶屋や庭園泉水などもありました。寛永12年(1635)に竣工した二の丸御殿の平面図によると、現在の雑木林のあたりには御...

続きを読む中雀門跡

説明 中之門を通り、左手奥に向かうと、本丸玄関前門(書院門・中雀門)があり、本丸表玄関に通じていた。この門は、大名登城路の最後の重要な門であり、徳川御三家さえも、この門手...

続きを読む江戸城 富士見櫓

説明 江戸城本丸から三の丸には、多くの櫓で守られており、本丸で14基、二の丸で9基、三の丸で5基、総数28基を数える。現存の櫓は、富士見・桜田(巽)二重櫓と西の丸の伏見櫓...

続きを読む江戸城 乾門

*画像準備中説明 門は、江戸城の巽(たつみ)二重(にじゅう)櫓(やぐら)の対角線上である西北に位置し、乾の方角にあたることから名付けられました。江戸時代、...

続きを読む江戸城 和田倉門

説明 1602年(慶長7年)頃の絵図には、「蔵の御門」、現在の和田倉噴水公園では「一の蔵」と記され、これが門の名に由来します。門の築造は、1620年(元和...

続きを読む江戸城 馬場先門跡

説明 門の名は、門内に馬場があったという説と、寛永期にここで朝鮮の使者の曲馬を将軍が観覧したことで朝鮮馬場と呼ばれるようになったという説があります。門は1629年(寛永6...

続きを読む江戸城 日比谷見附跡

説明 門の名は、この地域に日比谷村があったことに由来します。1614年(慶長19年)に熊本藩主加藤忠広によって周辺の石垣が築造され、1628年(寛永5年)に仙台藩主伊達政...

続きを読む桜田門

説明 桜田の名は、古代に桜田郷と呼ばれていたことに由来し、古くから江戸の主要道が通過する場所でした。徳川家康入国直後の絵図には「小田原口」と記載されています。門周辺の石垣...

続きを読む半蔵門

説明 伊賀忍者の頭領服部半蔵正成が、伊賀組の与力30騎・同心 200人を従えて、徳川家康とともに江戸に入り、麹町辺りに屋敷を与えられた。この城門警備に当たったことから、こ...

続きを読む江戸城 田安門

説明 この門は九段坂上にあり、門の前の土橋が千鳥ヶ淵と低地の牛ヶ淵の水位調整をしていました。江戸時代には江戸城北の丸から牛込門を経て上州(現在の群馬県)へ向かう道の起点で...

続きを読む竹橋門跡

説明 門の名は、竹で編んだ橋が最初に架かっていたことに由来します。1620年(元和6年)、仙台藩(現在の秋田県)伊達政宗ほか6名の大名によって石垣が築造されました。この門...

続きを読む江戸城 百人番所

説明 大手三の門(下乘門)を守衛した鉄砲百人組が詰めた建物で、甲賀・伊賀組、根来組、25騎組などの百人組頭の与力同心がそれぞれ25人程度そのため百人番所といわれた。甲賀伊...

続きを読む梅林坂門跡

説明 本丸北東端に位置していたため、大奥の通用門として上梅林門と下梅林門があった。写真右手が高麗門と渡櫓であり、手前の石垣には二重櫓があった。名の由来は、室町時代の太田道...

続きを読む汐見坂門

説明 本丸と二の丸の境界にあたり、10m以上の段差となる。門の名前は江戸城東方に広がる海が見えたことに由来する。かつては坂上には汐見三重櫓や多聞があった。現在は、...

続きを読む清水門

説明 江戸城北の丸の出入り口で、地名は中世の天台宗清水寺にちなむといわれる。枡形石垣は、寛永元年(1624)安芸広島藩主浅野長晟によって築かれた。江戸時代初期には...

続きを読む諏訪の茶屋

説明 皇居東御苑内、二の丸庭園にある風雅な茶室。火災などで焼失後、11代将軍・徳川家斉の時に創建されています。かつては吹上御苑にありましたが、昭和43年、皇居東御...

続きを読む皇居正門鉄橋(西の丸下乗橋)

説明 慶長19年(1614)に西丸下乗橋が架橋されたときの擬宝珠が江戸城最古の貴重な金石文として平川橋に現存する。下乗橋とはその手前で馬や駕籠を降りることを意味す...

続きを読む正門石橋(西の丸大手橋)

説明 明治22年(1889)明治新宮殿の造営に伴って木製の西丸大手橋は、久米民之助の設計で皇居正門石橋に架け替えられ、高麗門を取り外し渡櫓門のみとなった。寛永元年(162...

続きを読む牛込門跡

説明 JR飯田橋駅西口周辺にあった。牛込口門とも呼ばれ、江戸城北の丸にもっとも近く、牛込・早稲田方面に通じる上州道の出口であった。寛永13年(1636)阿波徳島藩主蜂須賀...

続きを読む市谷門土橋

説明 土橋石垣が残る

続きを読む江戸城 四谷見附跡

説明 準備中

続きを読む四谷門石垣

説明 JR四ツ谷駅麹町口工事によって四谷門枡形石垣が発見され、保存した上で一部四谷見附橋から石垣と再現した裏込めを望むことができる。

続きを読む四谷門跡

説明(33) JR四ッ谷駅麹町口周辺にあった。外麹町口門・四谷口門とも呼ばれ、寛永13年(1636)長門萩藩主毛利秀就によって枡形が築かれた。この門は半蔵門から甲...

続きを読む江戸城 喰違見附跡

説明(34) 慶長17(1612)年に小幡勘兵衛により縄張りされた土塁を喰違された虎口。江戸城のなかでは唯一残る江戸初期徳川家康時代の城門跡。

続きを読む赤坂見附跡

説明 赤坂御門は、寛永13年(1636)に筑前福岡藩主黒田忠之により、この枡形石垣が造られ、同16年(1639)には御門普請奉行加藤正直・小川安則によって門が完成...

続きを読む弁慶橋

説明 東神田の藍染川に同じ名の橋が架かっていましたが、明治十八年(一八八五)頃廃橋となりました。明治二十二年(一八八九)にその東神田の弁慶橋の廃材を用いて、ここに...

続きを読む溜池櫓台石垣跡

説明 赤坂見附~虎ノ門間の外堀通りは、江戸城の外堀と溜池の跡を通っています。溜池は、近世初頭に上水として 利用されていました。文部科学省構内と、三井ビルディング前...

続きを読む雉子橋門跡

説明 江戸時代の門は、現在の雉子橋よりも約50m上流にあり、現在の橋は震災後大正14年に架けられたもの。門は寛永6年(1629)福井越前藩主松平忠昌によって建築さ...

続きを読む一橋門跡

説明 一ツ橋一丁目の毎日新聞社と丸紅本社ビルに挟まれる道路上に位置する。現在一橋御門枡形石垣に続く堀石垣の一部が保存されている。明治6年(1873)に取り壊された...

続きを読む神田橋門跡

説明 ここは、芝崎口門・神田口門・大炊殿橋門(おおいどのばしもん)とも呼ばれ、将軍が上野寛永寺に参詣に行くための御成道となるため、門の警備は厳重であったと言われま...

続きを読む江戸城外堀石垣

説明 雉子橋から常盤橋までの日本橋川は、かつて江戸城外堀の一画でした。関東大震災や首都高速道路建設による護岸改修によって、現在その面影はありませんが、錦橋から神田...

続きを読む小石川門跡

説明 1636年(寛永13年)に江戸城外郭の小石川門が備前岡山藩主池田光政によって築造されました。明治維新後、枡形石垣は1872年(明治5年)に取り壊され、...

続きを読む呉服橋門跡

説明 丸の内一丁目と大手町二丁目の間にある永代通りの千代田区東端にあった。呉服橋の南北に外堀があり、東西に道三堀があり、日本橋に通じていた。門内の南側には北町奉行所(東京...

続きを読む常盤橋門跡

説明 寛永年間頃までは大橋ともいわれ、奥州口として重要であるとともに、江戸城の正門である大手門へ向かう外郭の門でもあった。丸の内一丁目に位置し、外堀を渡ると、正面には日本...

続きを読む鍛冶橋門跡

説明 丸の内三丁目にある東京国際フォーラムの北側道路上にあった。寛永6年(1629)に東北地方の大名によって築かれた。警備は1万石の外様大名が担当した。明治6年(1873...

続きを読む数寄屋橋門跡

説明 有楽町二丁目の有楽町マリオンの所にあった。近くに御数寄屋坊主の屋敷があったことに由来するといわれる。門内の北側には宝暦4年(1707)以後、南町奉行所があった。寛永...

続きを読む幸橋門跡

説明 内幸町一丁目の第一ホテル新館前道路とその東側JRガ-ド下にかけての道路上にあった。将軍が増上寺に詣でる道筋にあたったため、御成(橋)門ともいわれた。外堀はここから山...

続きを読む山下門跡

説明 有楽町一丁目東南角のJRガ-ド下に当たる場所にあった。山下御門のほか外日比谷門、鍋島門、南鍋島喰違門、喰違小形枡形門、土岐前の門、田姫御門など様々な別名があった。寛...

続きを読む虎の門跡

説明 桜田通り虎の門交差点辺りに位置する。溜池の南端に位置していた。 名の由来は、四神相応の神獣のうち、大道を守る「白虎」に因むといわれる。慶長11年(1606)に豊後日...

続きを読む市谷門跡

説明 寛永13年(1636)美作津山藩主森長継によって枡形石垣が築かれた。この見附は、麹町・番町辺りから市ヶ谷方面への出口として重要な位置を占めていたが、明治4年(187...

続きを読む筋違門跡

説明 万世橋と昌平橋の中間旧交通博物館跡地の裏手辺りにあった。寛永13年(1636)金沢藩主前田利常によって石垣が築かれた。門内側は、筋違八ツ小路と呼ばれ、日本橋から本郷...

続きを読む浅草橋門跡

説明 JR浅草橋駅東口の南にある浅草橋を中央区側に渡った所にあった。寛永13年(1636)福井藩主松平忠昌によって枡形が築かれた。明暦3年(1657)の振袖火事の時、小伝...

続きを読む四谷大木戸跡

説明 江戸時代に四谷に設置された、甲州街道の関所(=大木戸)の跡。新宿区立四谷区民センター(現 四谷4丁目交差点)付近に「四谷大木戸門跡」の碑がある。

続きを読む平川の径

説明 江戸時代初期に流れていた平川の護岸石が遺されている道

続きを読む金丸稲荷神社

説明 美濃国高須藩主松平摂津守上屋敷の守護神として天和3年(1683)創建されたといわれている

続きを読む池立神社

説明 江戸時代前期に旧三河国碧海郡の知立神社より勧請された神社

続きを読む秋葉神社

説明 寛永年間(1624-1644)までは牛込寺町に鎮座、その後矢来町の酒井若狭守家の邸内に遷座、邸内社となっていたといわれている

続きを読む矢来公園

説明 江戸時代に小浜藩の下屋敷があったことから公園内に記念碑が設置されている

続きを読む讃岐高松藩上屋敷庭園跡

説明 水戸藩 初代藩主 松平頼房の実子(光圀の兄)藩祖 松平頼重が住んだ高松藩松平家上屋敷の庭園跡

続きを読む津の守弁財天

説明 美濃高須藩主・松平摂津の守義行に由来する「津の守(つのかみ)坂」徳川幕府より現在の四ツ谷地区を上屋敷として与えられた摂津の守は、邸内に山在り谷在りの風光明媚...

続きを読む甘泉園公園

説明 元々当地は徳川御三卿の一つ・清水家の下屋敷があったところで、当公園は屋敷にあった回遊式の大名庭園であった当地から湧き出ていた湧き水がお茶に適して評判であった...

続きを読む